打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

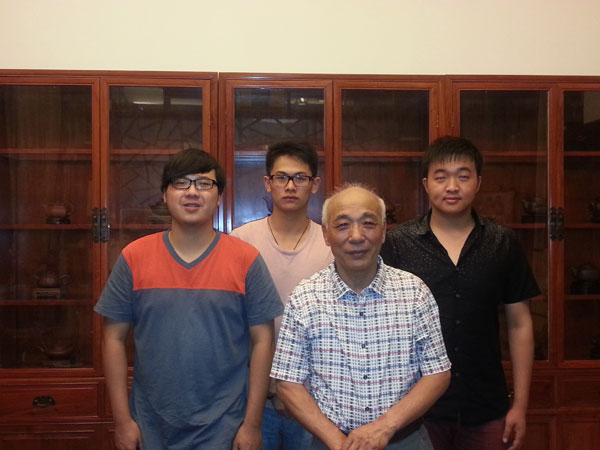

“宜兴紫砂文化之旅”的部分成员与吴亚平先生合影

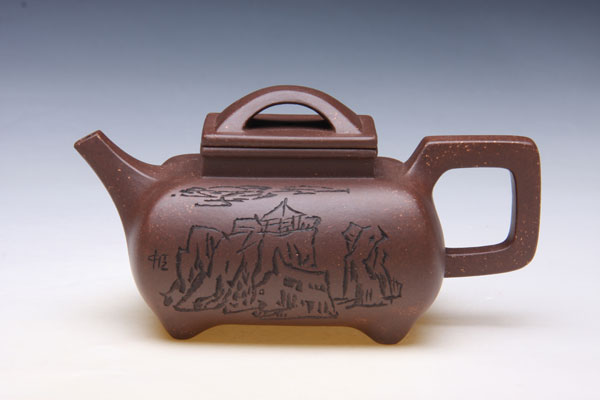

鼎丰壶

中国江苏网讯(通讯员 吴豪俊)炎炎夏日,旅途奔波,正需一杯香茗消暑去疲,寻着茶香,南京师范大学社会实践——“宜兴紫砂文化之旅”的部分成员来到紫砂泰斗顾景舟弟子——吴亚平先生家中拜访。

“像你们这么大的时候,我已经开始带徒弟了。”眼前的吴老个子不高,朴实无华、毫无名人的架子,他热情地招呼我们坐下,大家的注意力却被他身后橱窗中造型各异的紫砂壶深深吸引了。

在袅袅的茶香中,吴老慢慢打开了话匣子。“我是1956年进厂的,1958年拜顾景舟先生为师,而那个时候我自己也在带徒弟了。并且呢,一般别人是拜师,是自己选师傅,而顾老当时是挑选徒弟,我就是在紫砂厂被他挑选出来而成为他徒弟的。在与师傅相处的时光里,印象最深刻的事情,一是:1959年春节过后开工的第一天,他题字‘莫等闲,白了少年头’来勉励我,让我深受感动;二是1992年,我创作了一把紫砂壶,师傅看了以后就帮它起名为‘龙泉壶’,并且亲自为这把壶题词‘吸泉几试新茶’。”

“艺术源于生活,又高于生活,我从生活中不断获得灵感,设计紫砂壶,命名紫砂壶,制作紫砂壶,有时一种灵感还可不断地向外延伸,就想树根一般,可以生发出许多枝杆,壶也可以在原有的基础上,设计出一个系列来。”吴老的作品,捧在手里是一把精美的可以泡茶的壶,看在眼里走进人的心里像演绎成了一个个发人深醒的故事。

吴老从橱窗中拿出一把方壶,“这把叫‘至德壶’,这把壶蕴含有吴氏始祖泰伯三让皇位避走吴地的故事。自古以来,以太湖流域为中心的长江三角洲地区被称为吴地,吴氏子孙在这片土地上传承着至德至仁和谦虚礼让、开拓进取的精神。这把壶的造型是一个‘吴’字,你们看出来了吗?”,只见这壶的壶盖改变了“吴”字“口”的四方形,成为既适合于拿捏,又有向上冲刺之势的三角形;壶足为斜方柱形,看起来很墩实;整体却有着一股顶天立地的气魄;在三角形壶盖的两个侧面,分别刻着“吴姓”始祖泰伯和仲雍的头像;壶身为长方器,上方四周刻着二十五个不同写法的“吴”字,加上茶壶本身一个吴字,呈现了二十六个吴字,代表了古吴国二十六位君王。

桥顶玉璧壶

至德壶

“那把是龟兔赛跑壶。”一位同学久久伫立在橱窗前,看得出神。这把龟兔壶显然是取材于龟兔赛跑的故事,壶身筋纹意化为龟壳,壶盖点子为兔,一静一动,让人忍不住想到其中的寓意。紫砂具有朴实无华的砂陶特征,但五色土的丰富颜色又为图案创意带来无限可能。眼前这把造型简约、大方的壶充分反映了这一特征:闪电般蜿蜒的线条勾勒出龟雄健不屈的姿态,惟妙惟肖地简笔塑像却将似睡非睡的兔的懒散造形展露无疑。“它还有一个名字,叫‘力争壶’。龟兔赛跑的故事大家都知道,乌龟虽然跑得慢,但他没有放弃,所以领先,兔子虽然快但是他因为骄傲而落后。我做这把壶就是想警醒世人骄傲使人落后这个道理。”

“成语壶是一个系列,这把叫‘坐井观天’,壶是用镶嵌绞泥装饰的,壶身为一个封闭的堡垒。”吴老滔滔不绝,仿佛是家中的在长辈在给儿孙讲故事,“这把壶是要告诫世人永远不要固步自封。”

吴老作为老一辈紫砂艺人,却有着敏锐的洞察力和与时俱进的创作激情,香港回归时,他创作了“万象更新壶”,捐赠给了香港特区;澳门回归时,他又创作了“鼎壶”,在壶身上刻有“待到花好月圆时,举国皆欢庆”,进一步表达了迎庆回归的喜悦心情。

吴老在努力多创作紫砂精品的同时,也积极地回报社会,为慈善、教育事业多作贡献,2011年他将自己多年来精心创作的20把紫砂壶捐献给了中华慈善总会,用于支持中国青少年艾滋病防治教育工作和资助西藏贫困学生的资金,获得了由中华慈善总会副会长邓铜山将军亲自颁发的“功德奖”。瞥见桌上摆着的“至德壶”,这不是正是吴老高尚品德的真实写照嘛!

我们翻看着“桥顶玉璧壶· 2013中南海紫光阁收藏证书”等厚厚一本册业,感觉吴老的艺术之路进入了硕果累累的金秋,而他却象那沉甸甸的稻穗微笑不语。

“七碗生风,一杯忘世”,不知不觉中时间已是深夜,“山中才数日,世上已经年哪”,有位同学碎碎念叨。我们带着太多的感慨,意犹未尽地起身感谢吴亚平吴老的热情款待,心中揣着太多的惊叹告辞出来······