打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

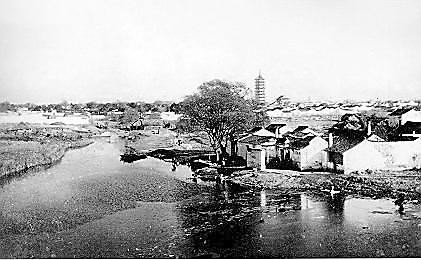

桃花坞三角湖一带

2011年初,我在为《桃花坞历史地标》一书写后记时,踌躇再三,最后打破常规,用散文笔法回忆了住在桃花坞几十年的见闻,题为“我本桃花坞里人”,作为“代跋”。全书12万字,“代跋”却占了1万多字。《桃花坞历史地标》出版后,受到欢迎,熟悉桃花坞的读者,相当一部分倒是冲着这篇“代跋”去购买的。其原因,可能真如谢大光先生(天津百花文艺出版社副总编)所说,“桃花坞,老苏州的又一个标志,也是历来文人笔下的热点”,而我的“后记”,“别开生面,出现新的境界”(《吴门文苑尽芳菲》)。

我的老家,在桃花坞腹地“三角湖”边人称的“三家村”内,原址在今桃花桥路长鱼池西北与平四路之间。“文革”起,一度为“机床电器厂”厂址。三角湖,当时是苏州城内西北部最大、最深、最著名的水域,它北通外城河,内接内城河、桃花河,我家所在的“三家村”(即原西蔡家桥16、17、18号,一共几十间房屋),是三角湖南岸独有的民居院落。《我本桃花坞里人》 所叙述的,多为三角湖、三家村的故事。《桃花坞历史地标》出版时,根据编辑要求,多配照片,其他照片都有了,就是找不到三角湖、三家村的,当时也只能遗憾地阙如。

去年,苏州大学出版社编辑我的另一部书稿《苏州望族秘事》,在校对“桃花坞望族拾遗”一节时,发觉有编辑所配的一张“北园”照片很眼熟。我仔细一看,大吃一惊,这哪里是旧时泛泛而谈的“北园”概念中的景致?这分明就是桃花坞三角湖、三家村存照啊!喜出望外,急忙四处询问,查找来历,终于寻得该照片的电子稿,并经徐刚毅先生确证,照片竟是怡园顾家前辈顾公硕的作品呢。我将照片送给许多“老桃坞”过目,都十分惊讶,都为三角湖几十年前有此一照感到不可思议,同时也为现在还能看到三角湖“玉照”感到幸运。为此,我在书稿上,将照片下所注文字“北园”,改注为“桃花坞‘三角湖一带’”,原照已刊在今年1月出版的《苏州望族秘事》第130页上。

顾公硕当时显然是站在城西北城墙上(位置当在今桃花桥路北与平四路交叉的西北角绿化带上),面向东南取景。拍摄时间在上世纪40年代末或50年代初的某个早春时刻,当时三角湖湖水表面结有薄冰,但三家村前的那棵大杨柳树已经发芽。西蔡家桥17号(即“孙园”主人后裔居所)门前照墙仍在。三家村东面的“西蔡家桥(1963年桥被拆去)及远处的五亩园围墙仍在。一个菜农挑着水桶从田埂上走来。东南面大片菜田后面,即是长鱼池,东、西蔡家桥,大营弄,唐寅坟,西大营门等街巷的民居,最夺目的则是民居后面(东南面)的北寺塔,高高耸立。

推测当年顾公硕之所以在此地以“广角镜”取景,是因为远眺北寺塔及塔下附近的民居,历历在目;而近景,则又有小桥流水人家及旷野。整个画面梦幻、空灵、唯美,“很苏州”。从这个角度看景,除了三家村正东面及东南面大块菜田,1968年后被林业机械厂、机床电器厂最后全部“圈入”厂内外,其他原有的景致一直保持到上世纪80年代初。

有意思的是,日前,为填写“吴文化地名保护名录推荐表”,我去踏勘桃花坞石幢弄、西四亩田、城北里、长鱼池、西蔡家桥等路面时,来到桃花桥路北端。东南望去,呀,由于机床电器厂、林机厂及周围,上世纪六十年代及其以后所建的破旧民房均已拆迁,那被遮挡几十年的远景,又突兀在眼前。蓝天下,业经维修的北寺塔,分外地挺拔。只是“足下”已从“古城墙”变成平四路,“三角湖”所在,早成平地,打桩机已在启动,估计这里同东邻的“五亩园”旧址(原林机厂所在)上新造的“桃坞才苑”一样,也将成为新的居民楼房或别墅群。

三角湖、三家村已矣,但一个全新的“美丽家园”即将建成。沧海桑田,一个轮回,也就是这几十年间。虽然有些曲折,但终于走上正道,桃花坞腹地、市民宜居的美梦即将成真。